Jäger sind keine Verkäufer. Wir mögen Heger und Pfleger unseres Wildes sein, an den Mann bringen wir das Wildbret – für den Ottonnormalverbraucher Wildfleisch – unseres erlegten Wildes nur äußert schlecht. Und meist noch falsch.

Dabei schießen wir immer mehr davon. Leider geht mit einem steigenden Angebot bei gleichbleibender Nachfrage oft ein sinkender Preis für das angebotene Produkt einher. Wir sprechen vom Wildbret, das dem Wildhändler für Ramschpreise angedreht werden muss.

Noch nicht Teil 1 der Reihe gelesen?

>>Hier<< klicken!

An diesem Umstand und der Misere der deutschen Verbraucherproblematik beim Wildbret tragen auch wir Jäger Schuld. Denn wo steigende Streckenzahlen auf hausgemachte Inkompetenz bei der Vermarktung treffen, sinkt die Wertschöpfung für Gustl Grünrock ganz erheblich. Höchste Eisenbahn also, dass Gustl den deutschen Fleischverbraucher endlich kennenlernt, wo der sein Fleisch kauft und warum heimisches Wildfleisch für den Endverbraucher so schwer zu bekommen ist.

Wert einer Zahnbürste

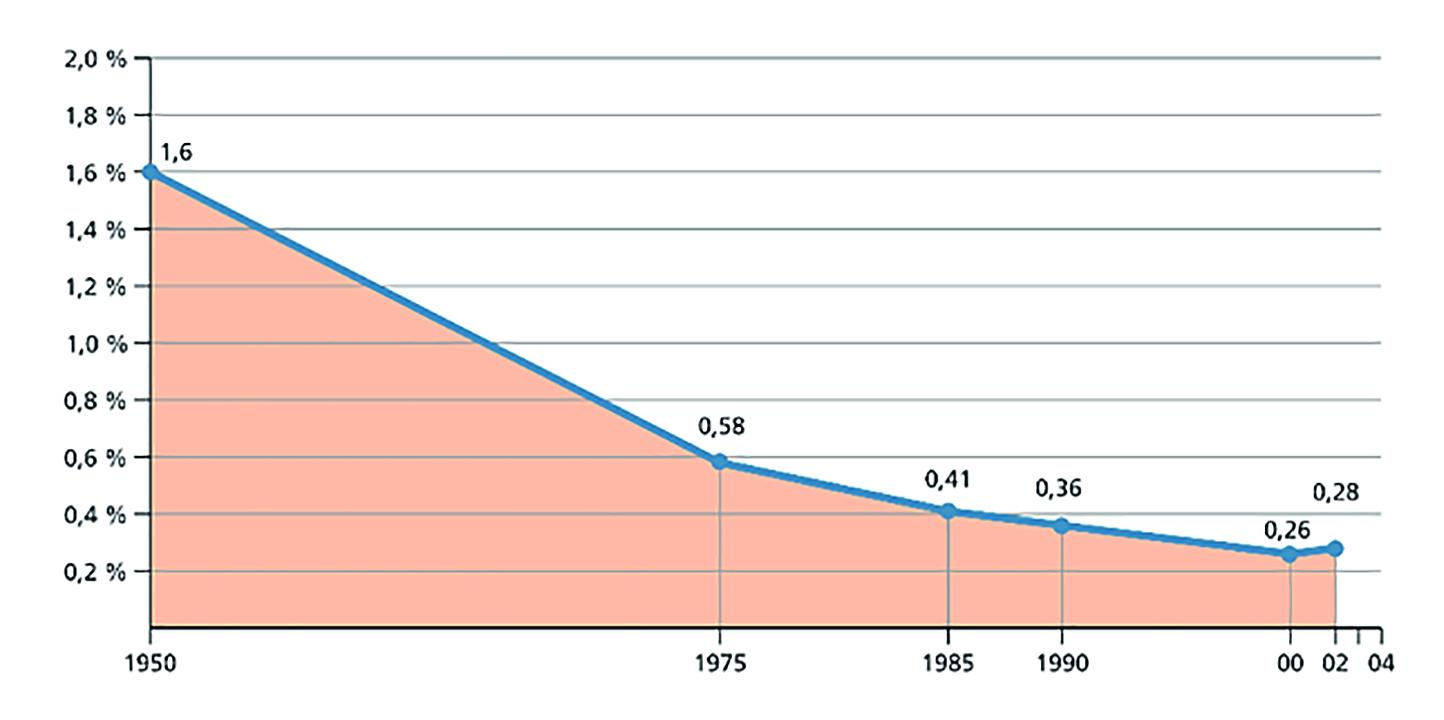

© Wikipedia. Entwicklung des Schweinefleischpreises seit 1950 in Prozent des Monatsnettoeinkommens. Effizienz in der Produktion und Verarbeitung drückt die Preise massiv, nicht nur für Jäger.

Wir erklimmen schwindelnde Streckenhöhen. Was für die Strecke gilt, gilt nicht für Preis und Nachfrage. Die stagnieren nämlich bestenfalls. Max Mustermann, unser Kunde, liebt Fleischliches. Je nach Schätzung verdrückt er zwischen 62 (Fleischatlas der Le Monde Diplomatique) und 89 Kilogramm Fleisch pro Jahr (Bundesverband der Deutschen Fleischwarenindustrie).

Gleich welchen dieser, zugegeben weit auseinander liegenden Werte man zugrunde legt, es entfallen grob 65 Prozent aufs Schwein, 20 Prozent aufs Geflügel, 15 Prozent aufs Rind, ein Prozent auf Ziege und Schaf sowie 1,5 Prozent auf „andere“. Gustl ahnt es bereits: Wildfleisch ist so unbedeutend wie die „Grauen Panther“ oder die „Partei bibeltreuer Christen“ bei der nächsten Wahl, es rangiert unter ferner liefen, neben Kaninchen, Pferden, Schnecken und Mehlwürmern.

Zudem hat Mustermann sein Fleisch gerne preiswert. Gemäß Berliner Zeitung vom 26. November 2005 kostet das durchschnittliche Kilogramm Schweinefleisch 0,25 Prozent des Nettolohns, verglichen mit 1,6 Prozent im Jahr 1950. Heute kann sich jeder Durchschnittsverzehrer also 400 Kilogramm verarbeitetes Schweinefleisch pro Monat kaufen. Anders ausgedrückt: In fünf Werktagen Arbeit hat der Deutsche seinen Jahres-Fleischkonsum verdient. Wenig überraschend, dass Fleisch so viel Wertschätzung wie einer Zahnbürste entgegengebracht wird.

Wo Metzger sterben

© inigo de la maza/unsplash. Unabhängige Metzger sterben aus. Supermärkte erdrücken die selbstständigen Betriebe durch eine gnadenlose Preispolitik.

Auf die tiefen Fleischpreise hat der deutsche Einzelhandel mit beispielloser Effizienz reagiert. Beweis gefällig? Die Nettogewinnmarge eines durchschnittlichen deutschen Supermarkts beträgt gerade ein bis drei Prozent. Wo der Handel nix verdient, wird dem Zulieferer auch nix gegönnt. Gemäß Rationalisierungsgemeinschaft für das Handwerk in Schleswig-Holstein fahren norddeutsche Familien-Metzgereien regelmäßig negative Umsatzrenditen von minus 1,6 Prozent ein. Gepaart mit konstanten Nachwuchsmangel in der Fleischwirtschaft resultiert hieraus: Metzgereiensterben.

Wie in Teil 1 auf der Seite dargelegt, führt dieser Trend zu starker Konzentration in der Produktion, in der Produktevielfalt und in der Auswahl an Bezugsorten. In Deutschland wurden gemäß des Ifo-Instituts schon 2006 sieben Umsatzmilliardäre in der Verarbeitungs- und Zerlegeindustrie gezählt. Und wo Metzgereien sterben, bleibt dem Kunden vermehrt nur der Wochen- oder Supermarkt zum Bezug von Fleisch. Und tatsächlich: Im Supermarkt und Discounter werden immerhin 75 Prozent der Nachfrage des Privatverbrauchers nach Fleisch gestillt (Ifo-Institut). Dort kauft er, aus Gewohnheit, Hektik oder schierer Not, in 73 Prozent der Fälle preiswertes Fleisch.

schlechte Werbung

© Dr. Nina Krüger. Berühmte Köche wie Mike Robinson bringen Wild Menschen in teuren Restaurants nah. Ist Wild also eine Art kuratiertes Lebensmittel, dass dem Verbraucher erst erklärt werden muss?

Wir halten fest: Zwar bekommt der Jäger nix für sein Wild, wenn er es dem Händler abgibt, aufgrund der Wertschöpfungskette Jäger, Händler, Zerleger, Großhandel und finaler „Point of Sale“ wird Wildfleisch, auch aufgrund kleiner Mengen, die eine hohe Fixkostenumlegung jeder Wertschöpfungsstufe bedingt, zu einem preislichen Luxusprodukt, das den auf preiswertem Fleisch konditionierten Kunden abschreckt, und das sich sogar der Einzelhandel nicht leisten kann. Hinzu kommt, dass der Verbraucher kein Bewusstsein für Tierwohl hat, obschon Gustl Grünrock nicht müde wird, gerade dies herauszustreichen. Vergebens: Gerade einmal elf Prozent der Befragten einer von Prof. Ulrich Enneking durchgeführten Erhebung in eigentlich „up-market“ positionierten Edeka-Märkten kauften Produkte mit Tierwohlausweis.

Begründet wird dies auch mit der Skepsis gegenüber den Versprechungen der Gütesiegel und: Wer Tierwohl kauft, befasst sich notgedrungen auch mental mit der Tötung des Tieres. Die allerdings blendet der Konsument ganz offenkundig lieber aus. Das Protzen mit seiner überlegenen Tötungsmethode würde Gustl Grünrock darum lieber unterlassen. Metzger werben auch nicht mit der Spannung ihrer Elektrozangen. Der Einzelhandel hat sich auf Gewohnheitseinkäufe, Waschmittel- und Klopapieraufstockungen eingeschossen. Für „curated food“, also erklärungsbedürftiges Essen, wozu ich auch Wildbret zähle, ist der Supermarkt der falsche Ort. Zumal sich die Lebensmittelhändler hüten, eine notorisch unzuverlässige Warenkategorie (Verfügbarkeit, schwankende Qualität, Teilstückgrößen) mit hohen Reklamationspotential ins Sortiment aufzunehmen.

Die drei Probleme

Dem Konsumenten stellen sich also eine Reihe von Bezugsproblematiken, wenn er Wildbret nicht in der Gastronomie oder Kantine verzehren möchte oder im Supermarkt kaufen kann. Filetieren wir die Problematik rasch:

- Bezugsort: Dem Kunden stehen dann noch drei Möglichkeiten offen. Entweder kauft er Wildfleisch beim Jäger. Dort gibt es, was dieser eben hat und so groß es eben ist. Bestenfalls frisch und vakuumiert, zumeist wohl eher tiefgefroren, was die Kauflust hemmt. Dann gibt es Feinkost- und Onlineläden, die allerdings meist nicht beim Jäger, sondern beim Großhandel bestellen. Wir müssen keine Handelsexperten sein, um zu verstehen, dass jede Wertschöpfungsstufe eine Marge verdient. Jäger, Wildhändler, Zerleger, Großhandel und endgültiger „Point of Sale“ sorgen bei Max Mustermann regelmäßig für Bezugspreise, die ihm die Tränen in die Augen treiben. Ganz ähnlich macht es der Metzger – Bezugsmöglichkeit drei –, der meist nur auf Bestellung etwas Handelsware abgibt. Was er da genau verkauft: Wen juckt’s, bei Wildfleisch kennt sich ja eh keiner aus – schon gar nicht der Max. Und das hat sich, zum Nachteil der Verbraucher, in der Wertschöpfungskette Wild herumgesprochen.

- Bezugsgröße: Wild wächst, wie wir wissen, wie’s dem lieben Gott gefällt. Gejagt wird fast das ganze Jahr über, man ist meilenweit von egalisierten Gewichten und Teilstückgrößen wie beim konventionellen Schlachtvieh entfernt. Das überfordert Konsument wie Händler. Wenn jener nämlich Rehrücken mit Knochen will, kann ihm zwischen 900 Gramm und 2,2 Kilogramm praktisch alles untergejubelt werden. Was soll er damit zu Hause anstellen, wie soll er damit planen und haushalten können? Knochensäge kaufen und aufhören zu jammern? Dies leitet über zur letzten Endverbraucherproblematik.

- Bereitungskompetenz: Kochen will gelernt sein. Dass es in der Küche eine handfeste Bildungskrise gibt, hat auch der dem Leser bereits aus dem ersten Artikel bekannte Fleischkonzern Geti-Wilba erkannt. Offensiv bewirbt der sein TK-Bratensortiment mit „sinkender Kochkompetenz“ im Lande. Einen guten Windfang beweist der Konzern damit allemal. Wie die Studie „Consumers Choice ’17“ von den Marktforschern der GfK (Marktforschungsinstitut) berichtet, wird gerade noch in jedem vierten deutschen Haushalt täglich frisch gekocht. Und auch die-se Haushalte kochen statistisch maximal einmal im Jahr Wildfleisch!

Zu groß und zu klein

© Pauline v. Hardenberg. Portioniert, ohne Knochen, fertig für die Pfanne: So viel der Konsument sein Fleisch kaufen. Ganze Schultern oder Keulen mit Silberhaut und Sehnen schrecken Kunden ab.

Es gilt: Beim Jäger gibt’s zu große oder zu kleine Stücke, beim Metzger und beim Nobelhobel zu teure. Helfen kann sich der Durchschnittskonsument nicht, denn ihm fehlt die nötige Kochkompetenz, Rüstzeug und Bevorratungsmöglichkeit. Entsprechend verständlich ist des Konsumenten Schwellenangst. Viel Geld ausgeben, ein riesiges oder zu kleines Stück Wildfleisch erstehen, um’s am Schluss totzugaren? Dann doch lieber mittelmäßiges Wild im örtlichen Landgasthof oder eben das Ragout in der Kantine. Oder Importwild aus dem Discounter. Die Zahlen sprechen ja für sich. Tatsächlich gehen geschätzt gerade 17,5 Prozent der Jahresjagdstrecke direkt vom Jäger auf irgendeine Art und Weise an den Endverbraucher (Einladungen in Jägerhaushalten miteingerechnet).

Wir wiederholen: Etwa 80 Prozent des Wildes verzehrt der Jäger selbst oder gibt es in professionelle Hände weiter, die es dann in die Gastronomie schießen, meist in die Kantinen. Stolpert Max Mustermann dann doch einmal in die Nähe unserer Kühltruhe, geht mit Sicherheit unser Geschwafel über Clean Killing, die Gesundheit unseres Fleischs und allerlei esoterischen Quatsch los. Oft kein einziges Wort zum überlegenen, stolzen Fleischgeschmack. Dabei ist es genau das, was den Kunden in 99 Prozent der Fälle zum Kaufentscheid bei Nahrung verleitet. Sagt zumindest der Forsa Ernährungsreport 2019. Wir Jäger haben es seit Jahrzehnten nicht verstanden, uns als Produzenten eines schmackhaften, nachhaltigen Lebensmittels zu verstehen. Noch viel weniger haben wir verstanden, wo unsere Kunden Fleisch kaufen und wie sie es tun.

Die Regenbogenbrücke

Diskussionen um Nachtgläser, Ballistik und Geländetauglichkeit des neuen Lada Niva sind gestattet, wenn ihnen Diskussionen um die Schnittführung an einem Gams-Chop, Hirsch-Rack oder Reh-Carpaccio folgen. Dann erst werden wir die Regenbogenbrücke zum Endverbraucher bauen können, die uns wieder faire Preise für das Produkt abwirft, das wir selbst am liebsten essen: frisches Wildbret aus Wald und Flur.

Noch nicht genug gehabt? Jetzt den JÄGER-Talk zum Thema anschauen!

Im neuen JÄGER-Prime Format diskutiert Chefredakteur Lucas v. Bothmer mit Experten über unser Wildbret und seine Vermarktung. Neben David Plaz sind die Wildbloggerin Isabel Bulling und Johann Jencquel, Inhaber des Hamburger Wildrestaurants „Edelsatt“ mit dabei.